活動内容

長浜カーボンニュートラルツーリズムvol.1 若者×地域×エネルギー

こんにちは。エネシフ湖北です。

令和5年2月、全国各地から約10名の学生に長浜に来てもらい、脱炭素、カーボンニュートラルやローカルSDGsについて学ぶツーリズムが実施されました。

1泊2日でフィールドワーク・事例説明・ワークショップなどなど・・・盛りだくさんな内容です!

今日はその1日目をレポートします。

今回お伺いしたのは、株式会社バイオマスアグリゲーション・久木氏の会社とご自宅。

久木さんはコンサルティングをしながら木質バイオマスエネルギーに関する取組をしており、

自宅をそのモデルハウスとして設計されています。

1日かけて、木質バイオマスエネルギーや長浜の脱炭素の取り組みについて一緒に学びました。

導入、前提のお勉強

まずはじめに、株式会社バイオマスアグリゲーションの事務所で参加者の自己紹介。

立命館大、同志社女子大、滋賀大、横浜国立大、と多様な学生さんに参加いただいています。

皆さん、それぞれの思いで参加をしてくれているようです。

次に、滋賀県庁CO2ネットゼロ推進課から気候変動、地球温暖化に関する基本的な考え方や、

滋賀県庁の脱炭素の取組について説明がありました。

市での活動をするにあたって、もう少し大きな括りである県の取組も注目すべき点です。

参加者の皆さんも普段なかなか触れることのない県政の内容に、真剣な眼差しで聞き入っています。

地域・子供と一緒に取組む森づくり

さて、いよいよ本題である森づくりやバイオマスエネルギーのお話です。

百聞は一見に如かず。

早速、現場を見に行きます。

まずは”ちいさな森づくり”のお話から。

事務所の真横に見通しの良い、きれいな森があります。

この日は天候も相まって、とても美しいですね!

実はこの森、地域の人や子供達が協力して整備しているとのことです。

もともとは十分手入れできていなくて、うっそうとしていたとのこと。

そんな中、2018年の台風21号で大量の木が倒れてしまったようです。。。

それを経て、この機会に綺麗にしようと地域のみんなや子どもたちと森づくりを開始したそう。

本来、森の整備というと草刈や枝打ちと、何かと手入れが大変です。

だけど、手入れをイベント化したり、子供の遊び場にしたり、みんなで楽しみながら、

森づくりの活動を続けているとのことでした。

特に”子供のため“ならみんな一致団結できるんですね。

『「この地域は面白い取組をやってる」ということが、じわじわと広まることで、

例えば移住者が増え、子供が増え、地域に活気が生まれ、

もしかしたら、学校の統廃合を食い止める力になったり?。

また、こうした活動が、子供たちの思い出になり、例えば地域に戻りたい、とか、

何かしら地元に関わりたいという子供たちを育てていくはず』

とお話いただきました。

ちなみに、森を整備することで、獣も入ってこなくなったようで、

農業の被害軽減にもつながるのではないかとのことです。

こうした取組を地域でコツコツとやっていくことが、まさに社会や地域の”持続可能性”につながるということのように感じます。

地域で小さく回す木質バイオマスエネルギー

森づくりのお話の次は、木質バイオマスエネルギーの活用事例についてです。

バイオマスアグリゲーションさんはコンサルティング会社ですが、

木質バイオマスを活用し、小さなエネルギーの輪を作る取組もされています。

仕組みとしては、まず地元の大工さんから製材端材を購入します。

次に木材を破砕する装置を用い、小さく砕いてチップ化します。

ここで作ったチップは、近くの飲食店のある住居に運ばれます。

そこにある木質バイオマスボイラーで燃やし、その熱でお湯をつくり、

台所やヒーターに利用しているとのことです。

木材も、燃やすと当然CO2が排出されますが、切られた木がまた成長する過程でCO2を吸収するので、

木質バイオマスエネルギーはカーボンニュートラルなエネルギーという位置付けがされています。

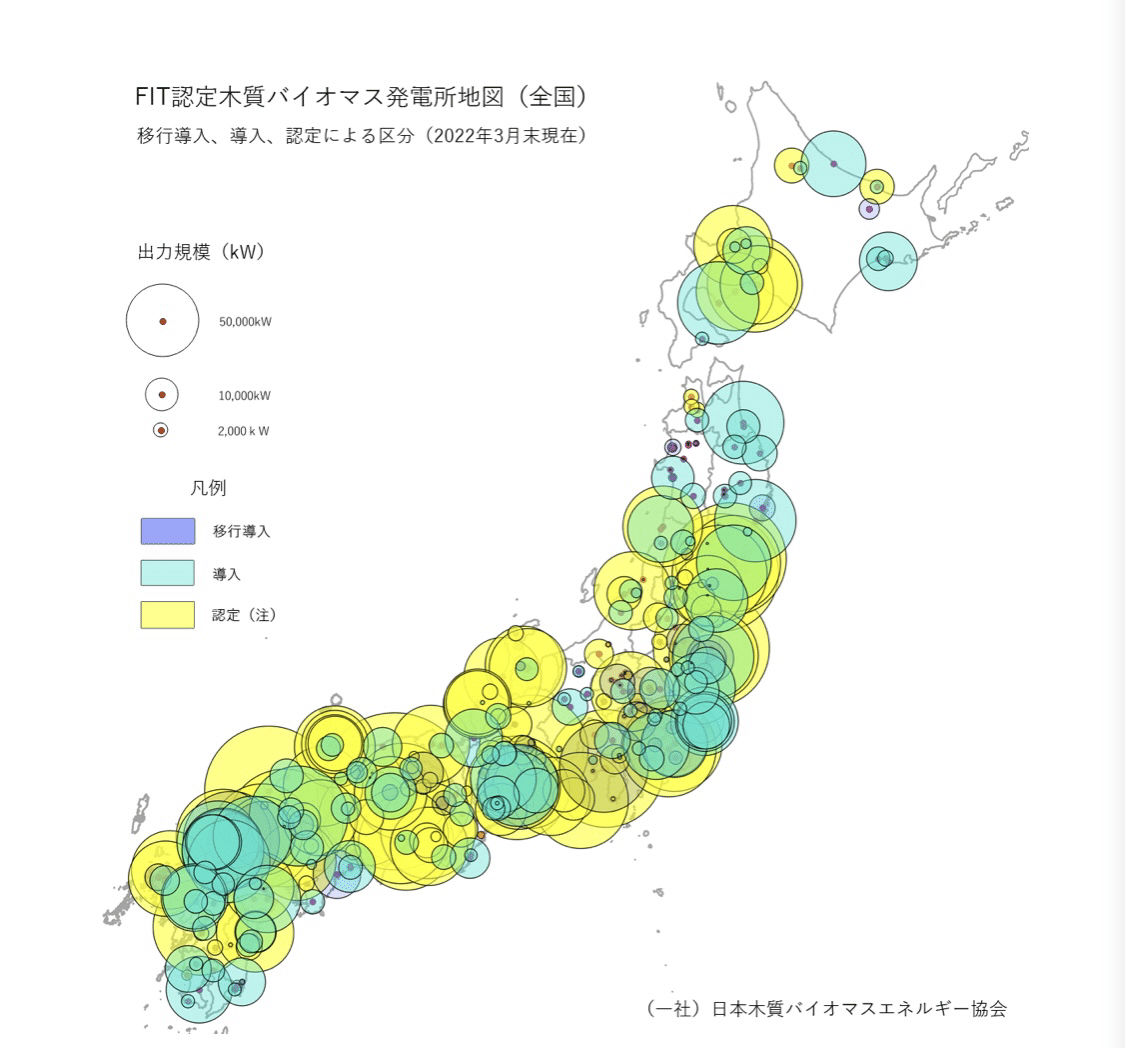

しかし、木質バイオマスであれば何でも環境に良いのか、というと少し注意が必要です。

実は、バイマス発電所は山ではなく、海沿いにあるものも多いのですが、

その理由は輸入材で発電をしているから、とのこと。

輸入材の中には、海外で森林破壊をして生産されたペレットやパーム油を使用しているものもあります。

また、たとえ環境に配慮していたとしても、木質バイオマス発電所の立地地域では

森林整備が進む訳ではありません。

輸入ということは地域の未利用材が活用される訳でもないので、環境面でも経済面でもあまり恩恵がありません。

そうではなく“地域主導”で、その土地の環境を守りながら地域の人達と協力し合った取組みが求められており、長浜での取組は、その一例と言えます。

自然の力を利用したエコハウス

次に、久木さんのご自宅を見学します。

脱炭素を実現するには、現在の全ての消費エネルギー量を再エネに置き換えるのはハードルが高いため、

まず省エネを進めることが大切です。

家庭分野では住居の省エネ対策はとても大切です。

最近よく耳にする、ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)には、太陽光発電と蓄電池がありますが、

久木さんのご自宅は太陽光発電は乗せていません。

電気じゃなくて、特に熱や家の設計を大切にした省エネハウスです。

まず注目するのは、斜めに置かれた屋根。

屋根を斜めに設置することで風を作り、屋根の下部から家の中に風を通せるように設計しています。

あたたかい空気は上に行きますので、夏には室内の空気を風で飛ばすことができるように工夫しているとのこと。

次に、日射の工夫。こちらも斜めの屋根が効果を発揮します。

空を見ると、太陽は冬に低く、夏に高く移動します。

そうすると、写真を見てもらうと分かりますが、

冬には日射が奥まで届き、太陽の熱を取り入れることができます。

一方、夏は太陽が高いため部屋には直射日光が届かず、そのおかげでとても涼しくなります。

これらの角度をしっかり計算し、設計されているとのこと。

確かに、太陽の通る位置は確実に計算できるので、その点を考慮するのは合理的です。

また、杉の皮を固めた断熱材を壁と天井に使用して、

寒い冬は冷たさを、暑い夏は熱を室内に伝えないようにしているほか、

壁には吸湿性のある珪藻土を塗り、湿度を落とす工夫もあるとか。

こうしたおかげで、年間でも約10時間程度しかエアコンを使わずに、電気代も節約できるとか。

また、窓も大切です。

日本の家庭にはアルミサッシが多く使われますが、アルミサッシはとても熱を伝えやすい材料であるため、

冷却機のように部屋を冷やしてしまいます。

そこで、久木さんの家では木製サッシを使用しています。

ただ、木製サッシは既製品だと非常に高価らしく、地域の知り合いに特注で作ってもらったとのこと。

地域で顔の見える関係の中で一緒に試行錯誤、学びあいながら作ることで快適な家づくりを実現されています。

久木さんの家はまず、徹底的な断熱・省エネの工夫をした上で、夏の必要なときにはエアコンを使います。

一方、冬には足りない熱源を木質バイオマスボイラーで賄っています。

暖房・給湯など、家庭で使うエネルギーのうち多くは熱に関係しています。

エネルギーは変換すると効率が落ちるので、

電気から熱を作るより熱をそのまま熱として利用するのはとても理にかなっていますね。

木質バイオマスボイラーは、灯油や重油等の化石燃料ではなく、木材を燃料として熱を作り出す機器です。

ポイントは、オレンジの大きなタンク。これは蓄熱タンクであり、文字通り熱を蓄める槽です。

ストーブなどは熱風を作り出すために燃え続ける必要があります。

一方で、木質バイオマスボイラーはボイラーで熱を作り出し、その熱を温水としてタンクにためておいて、

必要な時にタンクから熱(温水)を取り出すような仕組みになっています。

つまり、ボイラーでは常に燃焼している訳ではなく、タンクの中が冷えてきたら自動で稼働し、

タンクの温度を適切に保つように設計されているとのこと。

そのおかげで、好きな時に薪を入れておけばあとは自動で熱を作ってくれるということで、とても便利とのこと。

久木さんの家にある木質バイオマスボイラーはオーストリア製で、とても賢いハイテク機械。

生活の中で必要となる熱の温度に応じて、無駄なく効率的に作動することで、

エネルギー消費量を抑えることができます。

ちなみに、完全燃焼に近いため煙もほぼ出ないとのこと。

ボイラーで作った温水は熱交換され、お風呂や台所の給湯に使われる他、

灯油やガスストーブ・エアコンの代わりに暖房の熱源としても使われています。

暖房の仕組みとしては、ボイラーで作った温水を配管を通じてパネルヒーターに送り、放熱することで部屋を暖めることができます。

久木さんのご自宅はモデルハウスとしていろんな実験をするために木質バイオマスボイラーを導入されましたが、

現実的には普通の一軒家というより、集合住宅や住宅街等で複数軒の熱源として利用することが想定されるようです。

こうした技術を賢く活用することで、カーボンニュートラルという観点だけでなく、

快適な居住空間の実現・森林資源の活用・地域内でのお金や資源の循環等、

さまざまな価値を生み出すことができそうです。

長浜のゼロカーボンビジョンについて

さて、午前には森づくりや家作り・木質バイオマスについて学びました。

お昼休憩を挟んで、午後の部はさらなる事例紹介のあと、学生の皆さんでワークショップを行います。

まず、ドイツの事例に関する映画を見ました。ライン=フンスリュック郡での取組です。

脱炭素に取り組むことで、地域が劇的に変わっていく様子が映し出されています。

ここでのポイントは、地域が再エネに投資し、得られた収益をさらに再エネに再投資すること、

加速的にエネルギーシフトをしていくことです。

さらに、その利益を観光分野等のまちづくりへも投資していき、地域の姿を変えていくことです。

ドイツの事例を見つつ、長浜でもこうした取組を目指している、ということが説明されました。

次に、長浜で策定を目指している『ながはまゼロカーボンビジョン2050』の案として、

久木さんの考えている長浜の将来について解説。

ポイントは、『長浜のゼロカーボンは、次の世代への移行戦略である』こと。

脱炭素の流れの中で、社会が確実に変わります。

その変化をチャンスととらえ、地域社会の様々な分野でイノベーションを起こしていこう、ということです。

学生との接点について

お話を聞いたうえで議論している中、学生にどうやって関わってもらうか?という話も出ました。

一番は今日のようなイベント、フィールドワークに来てもらってまず知ってもらうこと。

そこから地域の脱炭素に取り組む企業に短期インターンしてもらうことで、関わってもらうこともできる。

もっと身近な例だと、卒論とか学生の研究のフィールドに使ってもらうことも大切。

長浜では、今後いろいろ事業としてやっていきたいので、その実証実験とかに関わってもらって、

研究や学びのフィールドとして参加してもらうこともできるのでは?とも感じます。

最後に。ワークショップ・学生のアイデア発表

この日は、脱炭素×○○をテーマに考えてもらいました。

脱炭素×アートとか、脱炭素×キャンプとか。

見えにくい、分かりにくい脱炭素というテーマだけに、“見える化“していくこと、関わってもらうことが大切。

まず、最初の一歩として、”知ること”が大切。エネルギーとは何かを知る、ことから関心を持つ人が増える。

などなど、さまざまな意見が出ました。

今回参加いただいてる学生さん達は非常に熱心で質問も鋭く、大変有意義な会になったように思います。

こうした活動を通して、実際に地域で何かやってみたいと思う若者が増えることで、地域の活気にもなると感じる1日でした。

エネシフ湖北としても、今後も学生さんとの関わり口を増やしていきたいですし、

「こういうイベントをしたい/活動を紹介する機会がほしい!」という企業様、

個人の方が増えていくことを目指して活動していきます!

エネシフ湖北のメンバーとして気まぐれに記事を執筆。湖北地域の面白い動きや地域づくりに関するオピニオン等を発信。